Andere Bezeichnungen

- Dosrsoventrale Trachealabplattung

- Malazie der Trachealknorpel

Gängige Abkürzungen

- Tk

Klassierung der Krankheit nach ICD-10

Zur Verschlüsselung von Diagnosen wird weltweit die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene ICD, die Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, angewendet. Sie werden vor allem in Überweisungsschreiben zwischen Tierärzten/Tierspital verwendet.

| ICD-10 Code | Krankheit |

|---|---|

| J39.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege |

| Q32.0 | Angeborene Tracheomalazie |

ICD-10 online (WHO-Version 2013)

Was ist die Krankheit?

Als Trachealkollaps bezeichnet man beim Hund ein Zusammenfallen der Luftröhre (lat. Trachea) durch das Erweichen der stützenden Knorpelspangen. Daraus resultiert eine Abnahme vor allem des Vertikaldurchmessers und somit eine Verengung der Luftröhre, die zu schweren Atemproblemen führen kann. Der Trachealkollaps der Hunde kann zumeist lange Zeit mit Medikamenten beherrscht werden, eine chirurgische Therapie ist möglich, allerdings aufwändig und nicht in jedem Fall erfolgreich.

Ein Trachealkollaps kommt insbesondere bei zwergwüchsigen Hunderassen vor. Vor allem Tiere mittleren Alters sind betroffen.

Die Ursache der Erkrankung ist bislang nicht geklärt. Vermutlich ist der Trachealkollaps genetisch bedingt (Erbkrankheit). Als Ursache kann aber auch ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren nicht ausgeschlossen werden. Die Erkrankung kann durch eine Reihe anderer Faktoren, darunter Infektionen der Atemwege, Allergien, Verengungen der Luftröhre, toxische (giftige) Stäube und Dämpfe sowie Herzinsuffizienz, begünstigt werden. Hunde die übergewichtig sind oder mit Rauchern zusammen leben, sind gefärdeter und die Warscheinlichkeit, dass diese erkranken ist höher.

Die Knorpelerweichung kommt durch Veränderungen der Knorpelgrundsubstanz, vor allem durch einen verminderten Gehalt an Glykosaminoglykanen (GAG) zustande, wodurch die Wasserbindungskapazität des Knorpels und damit dessen Elastizität sinkt. Die Zellzahl im Knorpel ist erniedrigt und die Grundsubstanz ist porös. Die Abnahme des Luftröhreninnendurchmessers geht mit einem erhöhten Strömungswiderstand der Luft einher und führt zu Turbulenzen.

Sekundär kommt es durch den Trachealkollaps zu einer Degeneration des Flimmerepithels, zu einer Hypertrophie (Grössenzunahme) der Drüsen in der Schleimhaut der Luftröhre, gelegentlich auch zur Bildung von Polypen.

|

|

|

Beim gelben Pfeil ist die Verengung der Luftröhre deutlich sichtbar |

Die weissen Pfeile zeigen die normale Luftröhre, die schwarzen Pfeile zeigen die kollabierte (verengte) Stelle der Luftröhre |

|

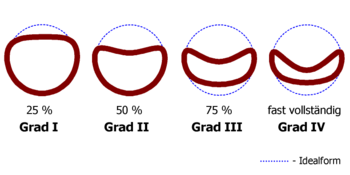

| Einteilung des Schweregrades nach Tangner und Hobson, 1982 |

Symptome

Das Symptome sind sehr variabel, ein Trachealkollaps kann lange symptomlos bleiben. Der Grad der Verengung muss nicht mit dem Ausmass klinischer Erscheinungen korrelieren. Die Symptome entwickeln sich allmählich und die Erkrankung schreitet langsam voran.

Eine typische Früherscheinung ist ein anfallsartiger, meist trockener Husten, der vor allem bei Aufregung oder stärkerer körperlicher Belastung auftritt. Auch ein Halsband kann bei starkem Zug an der Leine Druck auf die Luftröhre ausüben und somit die Hustenanfälle auslösen. Der Husten tritt zunächst als „trockener“ Husten in Erscheinung, mit den eintretenden Sekundärveränderungen (vermehrte Schleimsekretion durch die Vergrösserung der Drüsen) kann er in einen „feuchten“ Husten übergehen. Darüber hinaus kommt es zu einer verminderten Leistungsfähigkeit des Tieres.

Klinisch treten in Folge ein verstärktes Atemgeräusch (zumeist in Form von Brummtönen), eine erhöhte Atemfrequenz und zunehmende Atembeschwerden auf. Diese treten bei Lokalisation im Halsabschnitt der Luftröhre vor allem bei der Einatmung, bei Manifestation im Brustteil eher bei der Ausatmung auf. Die Ursache hierfür ist darin zu sehen, dass bei einer Instabilität im Halsbereich der Kollaps durch den beim Einatmen entstehenden Unterdruck verursacht wird, während eine Instabilität im Brustbereich meist ein Zusammenfallen der Luftröhre durch den beim Ausatmen auftretenden Überdruck in der Brusthöhle (bezogen auf den Druck innerhalb der Luftröhre) zur Ursache hat. Mit zunehmender Atemnot kommt es zu einem Sauerstoffmangel, der sich in einer Blauverfärbung der Schleimhäute äussert.

Diagnose

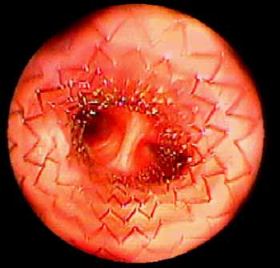

Bei Lokalisation im Halsteil der Luftröhre lässt sich die Erweichung der Knorpelspangen bereits durch Abtasten feststellen, wobei meist auch Husten ausgelöst wird. Weitere Hinweise kann ein Röntgenbild der Luftröhre liefern. Die eindeutige Diagnose ist jedoch nur durch die Endoskopie zu erbringen.

|

|

|

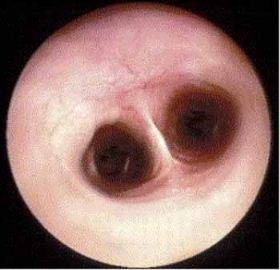

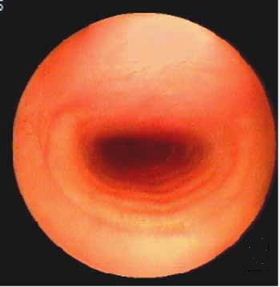

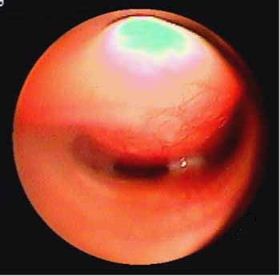

| Endoskopie einer normalen Luftröhre | Endoskopie Grad II | Endoskopie Grad IV |

Abzugrenzen sind vor allem entzündliche bedingte Erkrankungen der Luftröhre durch Infektionen oder Allergien. Auch Fremdkörper in und Tumore der Luftröhre können Verengungen und tracheale Atemgeräusche hervorrufen.

Schliesslich kann eine Verengung der Luftröhre auch durch Druck (Kompression) von aussen durch Vergrösserung benachbarter Organe zustande kommen. Hier kommen insbesondere der Luftröhre benachbarte Organe wie die tiefen Hals- und die vorderen und mittleren mediastinalen Lymphknoten, die Schilddrüse und die Epithelkörperchen in Frage. Auch Abszesse und Blutergüsse in der Nachbarschaft der Luftröhre können zu einem Druck (Kompression) von aussen führen.

Relativ häufig tritt eine Kompression der Endaufzweigung der Luftröhre infolge einer Vergrösserung des linken Vorhofes des Herzens auf, dessen Ursache wiederum eine Insuffizienz der Mitralklappe des Herzens ist. Hierbei wird die Symptomatik neben der Verengung des Querschnittes der Luftröhre massgeblich durch die dauernde mechanische Reizung dessen, infolge der Herzbewegung verstärkt.

Bei einigen Hunderassen muss auch an eine erblich bedingte Wachstumsstörung der Luftröhre in Betracht gezogen werden.

Behandlung Schulmedizin

Konservativ kann die Krankheit bei den meisten Hunden relativ lange beherrscht werden. Einfache Massnahmen, wie die Nutzung eines Brustgeschirrs statt eines Halsbandes, das Vermeiden übermässiger körperlicher Anstrengungen und Vermeidung von Übergewichtigkeit können durch den Hundehalter selbst durchgeführt werden. Eine reine Fleischfütterung sollte vermieden werden.

Zur Linderung der Symptome können hustenstillende Mittel oder kurzzeitig auch entzündungshemmende Glukokortikoide eingesetzt werden.

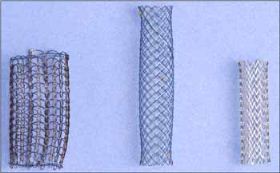

Im experimentellen Stadium ist das Einsetzen von ursprünglich für die Humanmedizin entwickelten Stents, die eine passive Stützung der Luftröhre gewährleisten. Obwohl dieses Verfahren als derzeit effektivste Behandlungsmethode der Erkrankung angesehen wird (bei knapp 70 Prozent der Patienten wird nach dem Eingriff eine deutliche klinische Verbesserung festgestellt), konnte es sich noch nicht als Standardtherapie durchsetzen. Hauptursache hierfür sind die hohen Kosten des Stents; ausserdem können Komplikationen auftreten, wenn die nicht vom Stent stabilisierten Anteile der Luftröhre und Hauptbronchien kollabieren. Bei einigen Tieren tritt infolge der Ansammlung von Sekret im Bereich nicht vollständig an der Luftröhrenwand anliegender Stentanteile auch weiterhin Husten auf. Selten kommt es zu einer Beeinträchtigung der Atmung durch überschiessende Bildung von Granulationsgewebe; diese Symptome scheinen jedoch mit der Gabe von Glukokortikoiden behebbar zu sein.

Einzelberichte erwähnen das Kollabieren eines Stents mit anschliessender Verengung der Luftröhre. Als chirurgische Alternative zum Stent ist die Fixierung der Luftröhre durch ein um die Luftröhre gelegtes Kunststoffgerüst die am weiteseten verbreitete Vorgehensweise. Als weitere Möglichkeiten sind Eingriffe an der obere liegenden Membran der Luftröhre sowie direkte Manipulationen der Knorpelspangen beschrieben. Diesen Techniken gemeinsam ist, dass sie hochgradig invasiv und chirurgisch sehr anspruchsvolle Verfahren sind.

|

|

|

| Verschiedene Stents | Neu eingesetzter Stent noch ohne Verwachsungen |

Röntgenbild der Luftröhre nach Einsetzen eines Stents |

Prognose

Zur Zeit gibt es keine präventiven Massnahmen zur Verhinderung eines Trachealkollapses. Trotzdem kann das Halten des Idealgewichtes des Hundes und der Schutz vor der Einatmung von Zigarettenrauch helfen, einem Trachealkollaps zuvor zu kommen.

Grundsätzlich ist die Prognose ungewiss in schweren Fällen, günstig in leichten Fällen.

Nach White und Williams (1994) sind 71% der Hunde mit Trachealkollaps nach konservativer (Medikamente) symptomatischer Therapie klinisch gut gebessert und stabil. Die bisher in der Literatur beschriebenen vielfältigen operativen Therapieverfahren zur Behandlung nicht zu stabilisierenden Patienten sind entweder durch mässigen Erfolg oder durch erheblich invasive Eingriffe gekennzeichnet. Nach den bisherigen Erfahrungen hat sich die Stabilisierung des Trachealkollapses des Hundes mittels Stent gut bewährt und kann empfohlen werden (Prof. Moritz).